闸口越河圈:老聊城迷失的繁华

最近,随着小东关片区棚户区改造的进行,这一区域大部分平房变成废墟,而玉皇皋西北角、小东关街上越河水域十二连桥之一现存唯一一座古桥已面目全非,更推远了聊城人对越河的记忆。 “俺从小就是在闸口这一片长大的,对这一片比较熟悉,以前越河这一带商铺林立,比较繁华,不过,经过多年的变迁,老印象比较模糊了。”79岁的刘克功说。

迷失的越河和越河圈街

因为古运河聊城段分布着很多闸,是有名的闸河。“运河闸,是为了升降水位。而运河闸又比较狭窄,所以,运货的船只很难通过。为了便于南来北往的船只顺畅地绕过运河闸,每一个运河闸几乎都开挖了弧形的越河。”市文物局的一位负责人这样说。

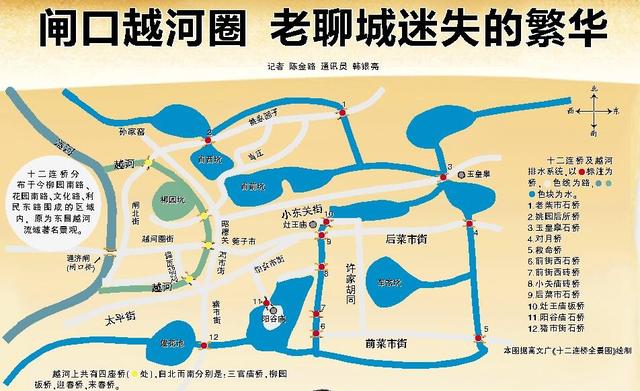

“越河流域上就剩下小东关街上那座小石桥了,没有正式名称。”多年调查研究越河的东昌府区民间文史专家高文广说,越河其实不大,它从闸口南八九十米的运河东岸、小广场以西面为起点,然后由运河分出往东,继而贴近原太平街北侧和鸡市街西侧往北,经现在的后菜市街与中国银行新时代分理处附近再往北,穿过柳园大坑,在现在市文广新局门口(原江西会馆北一带)再入运河。因这条弧形河跨越河闸,所以叫“越河”。目前,明清时期的越河早已看不出踪迹。需要说明的是,闸口向东与越河交界的这一段街,也就是越河弧圈里东西主街称“越河圈街”,俗称“圈里”。原来的越河圈街东西长250余米,宽8米。现在的闸口十字路口应在原来的越河圈街上。而越河圈街东首越河上的石桥为迎春桥,这座桥的大体位置应在现在金龟馅饼快餐店附近,迎春桥往东的石板路才是后菜市街。也就是说,从光岳楼向东到花园路的东西街,原来由楼东大街、东关街、越河圈街、后菜市街组成。

难见踪影的越河外水系

“除了弧形的小越河外,原来在大码头对过的运河南岸分出来一条沟,这条沟先向东北,然后再向东穿过莲花池、车家坑,而后分出一些支流覆盖花园路以西的前菜市街、后菜市街、小东关街、玉皇皋、姚家园子等区域,最后汇入运河,其中相连的坑就有八九个,这一区域的沟和坑,市民也称之为越河流域或越河水系,它主要起到蓄水、排涝的作用。”高文广说。在刘克功的记忆里,在西起柳园路,东到花园路,北起河东小学路,南到文化路这一区域,地势比较低,除了闸口东面不远的小越河外,另外的一道沟渠连着很多坑塘。具体这些坑塘的位置和沟渠的分支,他也说不清了。记者在这一区域调查走访时发现,正如老人们所说的“这些沟渠早就没了”一样,没有发现坑塘和沟渠的遗迹。不过,在高文广2012年4月调查而绘制的《十二连桥全景图》上,记者发现,在后菜市街与文化路这一区域,分布着莲花池、车家坑等3个坑塘;在后菜市街与河东小学路这一区域,分布着肖前坑、肖西坑、柳园坑等7个坑,除了柳园坑与越河相连外,其他9个坑都与越河以外的沟枝枝杈杈相连,像似铃铛湖,最后向西北方向汇入古运河。高文广绘制的这一区域的图,也基本得到了闸口附近老人们的认同。

越河水系上处处有桥

记者走访闸口附近区域的老居民得知,这一带不但有越河和越河外的水系,而且这一带还分布着众多的小桥。“十二连桥秀,三千柳色青”,是古运河馈赠给聊城的盛景,也是老聊城人对这一带美好的记忆。 “早期调查的结果是,小越河上自北向南有三官庙桥(三官庙东20余米)、柳园板桥(柳园通肖庄的路上)、迎春桥(越河圈街东首)、来春桥(锡匠胡同南首)”高文广说,而传说中的“十二连桥”并不在越河上,而是在越河外的水系上,现在小东关街东半部、玉皇皋西北角显现的那座石桥应该是玉皇皋石桥,也是“十二连桥”唯一保存到现在的小桥。按照高文广调查的“十二连桥”,大体位置已明晰,部分已不知原来的桥名,高文广按位置临时起了桥名,有几个是沿用的老桥名。“十二连桥”分别是,老柴市石桥,它在现在的河东小学东面不远处,是个东西走向的桥,因那个地方解放前为柴禾市,所以暂称老柴市石桥;姚园后所桥,位置大约在现在的河东小学附近西面,基本为东西走向,它在通往后所街到姚园子的路上;玉皇皋石桥,也是当前拆迁时显现的唯一一座石桥,在小东关街东半部;对月桥,这是桥的原名,它位于后菜市街东首,东西走向;救命桥,也是沿用的古桥名,它位于前菜市街东首,东西走向;前街西石桥,因它前菜市街西首,所以为暂用名;前街西砖桥,位于前街西石桥北约20米;小关庙砖桥,它在前街西砖桥向北不远处,东西走向,因它北面有座小关庙,所以暂叫此名;后菜市石桥,它在后菜市街的西半部,东西走向,现在的后菜市街中间的转盘位置附近;灶王庙板桥,它在后菜市石桥北面不远处,后菜市街路北,为西北东南走向,因它西南附近有座灶王庙,所以暂称灶王庙板桥;阳谷庙石桥,它位于原来的粮食市街中间往南去的胡同南首,现在的前菜市街西首西北不远处,西北东南走向,因它通向阳谷庙,所以暂称为阳谷庙石桥;猪市街石桥,位于原来的猪市街南首、莲花池东侧,现在的东昌府区婚姻登记处东南不远处,南北走向。 “溪水流经处处有桥”,而每座桥的造型、风格各异,颇具江南风光。从聊城知名文化学者吴云涛、李士钊等人的著述描述中足见这里桥的盛景。

越河圈里外曾承载繁华

除了越河水系,越河圈里“圈外”(现闸口东面一带),古老街巷和庙宇,也让这一带的商业、传统行业、手工业、饮食业非常繁荣。这从高文广绘制的那张区域图上能显现出来。记者发现,光越河圈里就有闸北街、闸南街、越河圈街、锡匠胡同、柳园街、南越河涯,圈里还有柳园坑(原柳园集在坑边)、三官庙、江西会馆等,“圈外”有太平街、猪市街、鸡市街、粮食市街、箢子市、前菜市街、后菜市街、小东关街、北越河街等等。阳谷庙、灶王庙、小关庙、玉皇皋等庙宇分布其中,这里曾有百步十座庙的说法。 “这些街也都是市场,以卖什么为主就叫什么街,比如猪市街,就是生猪的交易市场,粮食市街主要买卖粮食等等。”刘克功表示,越河圈街有几个较大的竹器铺,生意以扎笼为主,人们用竹批、竹枝能编扎出各式各样的蒸笼、筢子、扫帚、竹篮等。锡匠胡同,是清代到民国初期,有众多锡匠铺集中在这里补锅碗瓢盆。越河圈街上曾有许家的织袜作坊,雇佣十几个人手工操作,主要生产线袜、毛巾和围巾。还有制作铜丝罗底的永昌、济东两个工厂。越河圈街东首有家王家饭铺,焖饼很有名,前来品尝者络绎不绝。街上的很多店铺中,民国年间有知名饭馆福聚园、会贤楼、天一坊等;有温家和张家馍馍铺;有瑞兰香、恒德成等糕点铺;有豫泰、凤记等酱园;还有赵家茶馆、德兴肉铺、厚饼铺、酒铺、茶叶铺、酱园、铁货店、中药店、剃头铺、杂货铺、香烟铺、竹货铺、洋货铺、西药店等等。由于越河上货船来往不断,在北越河涯和南越河涯上,很多住户开了后门,变成了仓库,船上的货物直接搬运到仓库,于是,便有了临河商铺。所以,越河涯上商业气氛非常浓厚。这一区域的小东关街、太平街也曾商贾云集,车水马龙,曾是聊城老街巷中最繁华的地方。“金太平、银双街、铁打的小东关”,这句流传至今的民谚,道出当时越河区域街巷的繁盛。无论老人的记忆,还是民间文化研究者的调查,都证实了越河圈里“圈外”曾承载着商业的繁华。不过,随着一次次棚户区改造,这种繁华也许会在不久的将来重现。